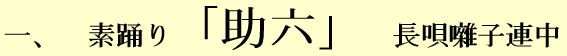

歌舞伎十八番『助六』のエッセンス的な内容を盛り込み、江戸一番の遊郭・吉原で夜桜を賞でる、助六の気っ風のよさを表現した江戸の男伊達の踊りです。

花道からの出の場面、 〽咲匂ふ 桜と人に宵の口…… 傘さして 濡れに廓の夜の雨… は、振りというより、その芝居心が見どころ。すっきりとした江戸前で華やかな助六の姿が引き立ちます。さらに、やわらかな和事と事を織り交ぜて見事にコントラストを描いた振りが続きます。いずれにしても演者の実力や適性が目立つ舞踊といえるでしょう。

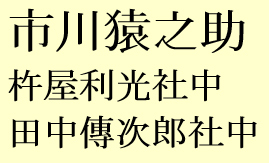

今回は猿之助が素踊りで初挑戦。演技力と表現力で観客の想像力を引き出すことが問われる素踊りを、猿之助が見事に演じきります。

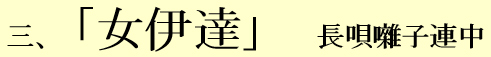

場所は『助六』と同じく吉原の仲之町。女伊達とは、女侠客のことです。江戸の女伊達が髪を奴島田に結い、ハデな染模様の着付けで尺八を持ち、喧嘩相手をあしらいながら颯爽と登場します。

歌詞の中には、景気のよいタンカ風な言葉も飛び出してきますが、男たちの手を振りほどきながら女らしいクドキもあり、その両局面を見せるところも魅力です。しかし、なんといっても、若い者との立廻りをみせながらの「所作ダテ」は一番の見処。タテのお手本的なものと言われています。

こちらも初役にて、猿之助が本拵えで男伊達の『助六』とは対照的な女伊達を存分に披露します。

所作ダテ…華やかな音楽に乗せて舞踊的に進行する立廻りのことです。さらにゆったりとした流麗な動きで展開されるのが特徴です。