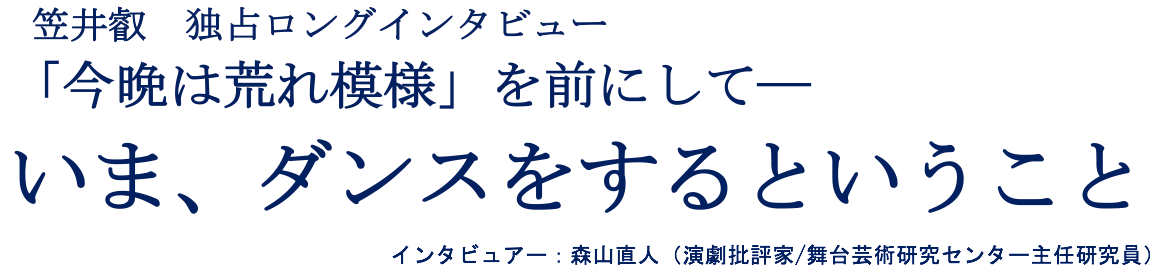

即興といえば、今回の出演者のひとりである

山田せつ子さんが、この大学で専任教員として教えられていた時に、

笠井さんに特別授業に来ていただいたことがありましたね。

studio21で3時間ぐらいワークショップをやっていただいた。

僕はあれが非常に衝撃的で、非常に面白かったのですが。

僕の記憶が間違っていなければ、

あの時、笠井さんは学生が40人ぐらいバーっと

即興で踊っている中で、「主観は客観である!」と

繰り返し叫んでいらっしゃったと思うんですね。

とにかくそれがものすごく印象的でした。

普通に考えると、「主観は客観である」というのは、

言葉の上では矛盾しているし、「えっ、何それ?」って

感じになるはずですが、

笠井さんが踊りながらその言葉を発していると、

独特の明晰さが感じられて、

完璧に納得させられてしまったんですね。

「主観が客観である」というのは、

書き言葉のレベルであれば

哲学的な回路を通さないと分からないような命題なのに、

笠井さんのダンスだと成り立ってしまうのは、

いったいなぜだろう、と。

そういえば、さっきあげた石井さんのインタビューのなかでも、

「イマジネーションは、できるだけ客観的なものでありたい」

ということをおっしゃっているのが印象的だったのですがstudio21

春秋座と共に京都劇術劇場内にある劇場。現代演劇やダンス、パフォーマンスなど、さまざまな舞台芸術のための実験的演出が可能な空間。

「血は特別なジュースだ」写真:清水俊洋

「血は特別なジュースだ」写真:清水俊洋

「病める舞姫」写真:神山貞次郎

「病める舞姫」写真:神山貞次郎

「花粉革命」写真:清水俊洋

「花粉革命」写真:清水俊洋